종교개혁 508주년 기념 루터(M. Luther)의 95개 논제 이해

정상운 성결대 명예총장

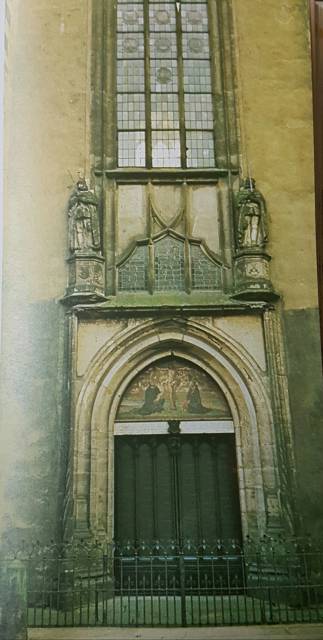

여는 말 일반적으로 많은 사람들은 종교개혁의 기수 루터가 95개 논제를 게시한 1517년 10월 31일을 종교개혁의 선전포고식의 출발이나 시작을 알리는 선언문으로 간주하고 이를 근거로 1517년을 종교개혁 원년으로 말하고 있다. 이에 대해 우리는 16세기 종교개혁을 바르게 이해하기 위해서는 루터가 종교개혁에 대한 통찰력을 가진 것은 언제부터인가? 하는 문제에 대해 전이해(前理解)를 가져야 한다. 왜냐하면 여기에 대해서 학자들 간의 이견이 하나로 좁혀지지 않아서 1517년을 전후로 주장하는 자는 1514년 가을로 보는 반면에 다른 이들은 1518년 이후에 가서야 루터가 종교개혁에 대한 의식을 가지게 되었다고 보기 때문이다. 특히 후자에 있어서는 루터가 1517년 95개 논제를 게시한 것은 당시 로마 가톨릭교회와 제도에 반기를 들고 나름대로의 개혁을 의도하여 행동한 것이 아니라 단지 면벌부 문제에 대한 토론을 위한 제안서였고, 그 후 거의 2년이 지난 뒤에야 종교개혁을 생각하게 되었기 때문이다. 그러면 루터가 1517년 10월 31일에 게시한 95개 논제의 내용은 무엇인가? 1. 95개 논제의 핵심 내용 라틴어로 기록된 95개 논제는 비텐베르크 성교회 문에 게시되었고, 동시에 이 사실이 알버트 대주교와 히에로니무스 스쿨테투스(Hieronymus Scultetus)주교에게도 알려졌다. 앞서 언급한 대로 만성절(11월 1일) 전날을 택했던 것은 방문객 뿐 만 아니라 모든 계층이 사람들이 교회로 많이 모이는 축제일이었기 때문이었다. 그러나 게시한 의도대로 면벌부 남용에 대한 토론이 일어나지 않았으나, 당시 인쇄술의 발달로 천사의 날개를 빌린 것처럼 몇 주 내에 95개 논제는 복사되고, 번역, 인쇄되어 독일과 전 유럽에 널리 퍼지게 되었다.

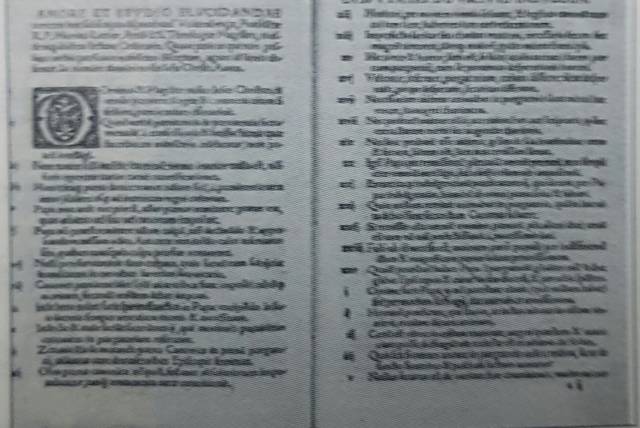

1517년 10월 31일 루터의 95개 논제

루터의 95개조 항의문 게시의 목적은 면벌부의 남용에 대한 비판적 지적을 토론을 거쳐 시정하려는 뜻에서 비롯되었다. 이전에 했던 것처럼 루터는 면죄부의 모든 용도를 거부한 것이 아니라 과거에 시행한 것과 같이 그것의 효력을 교회에 의해서 부과한 현세적인 형벌(temporal punishment)을 사하는 것에 제한시켰다. 그리고 거기에 더하여 교회에서 고안해 낸 면벌부의 잘못된 확신감에 대해서도 저항하였다. 면벌부에 대한 95개 논제의 전체적인 내용의 요지는 면벌부 남용에 대한 경계와 지적에 모아진다.

형식적으로 보면 루터의 95개 조항은 토론하고자 내건 논제로서 아직은 종교개혁에 대한 확고한 교리적 의견 제시가 아니었지만 앞서 언급한 대로 토론할 논제의 틀을 보여준다(42-51조항). 루터는 참회를 포함하지 않은 신앙은 죄라는 인식아래 성서적인 참회에 대한 이해와 로마 가톨릭교회 사이에 긴장을 지적하고 있다. 그리고 죄책 뿐 만 아니라 형벌의 용서에서도 신약성경에 의존하고 있는 루터와 교회의 실제적 행위 사이에 비슷한 긴장이 나타난다. 6조와 7조의 내용과 같이 ‘교황은 죄가 하나님에 의하여 사해졌음을 설명하거나, 보증할 수 있을 뿐 다른 어떤 죄를 사해 줄 수 없다. 그러나 그의 권위를 무시하거나, 하나님의 대리자인 사제에게 죄인이 모든 점에서 복종하지 않는다면 죄가 사해질 수 없다.’고 말한다. 이런 말들은 루터가 교황의 권위뿐만 아니라 교회의 제도와 규정을 문제 삼지 않고자 노력하였음을 보여주고 있고, 동시에 면벌부가 죽은 자 및 연옥의 형벌자에게 적용되는 것을 반대하고 있음을 말해준다. 루터는 당시 피상적으로 우리가 아는 1517년 10월 31일 사건과 달리 면벌부를 완전히 배격할 정도의 종교개혁자는 아니었다. 그러나 그는 앞서 살펴본 바와 같이 면벌부가 연옥의 형벌까지 연장되는 것을 반대하였고, 결국에는 죽은 자를 위한 면벌부를 거부하였다. 루터는 58조, 62조 두 개의 논제를 가지고 면벌부를 보증하는 교황의 절대 권한에 대한 신학적 근거 즉 연옥설과 13세기에 등장한 ‘교회의 보화’라는 교리에 대하여 이의를 제기하였다. ‘교회의 보화’라는 것은 그리스도와 성자들의 잉여의 공로들은 동시에 하늘의 보화를 이루고 있고, 교황은 그것으로부터 죄인이 형벌 때문에 참회를 할 때 그에 상응하는 돈의 기부를 언도함으로써 도움을 베풀어 줄 수 있다는 것이다. 이것은 ‘교회의 보화’와 함께 면벌부 판매 역시 근본적으로 중지되도록 교황의 권한에 한계를 정하고 있다. 그리고 더 나아가 성서와 교회의 권위가 일치할 수 없음을 보여주고 있고, 특별히 교회의 행위의 가르침으로서의 교황의 권위보다 그리스도의 말씀인 성경만이 루터에게 있어서 유일한 척도가 되었음을 말해 주고 있다. 2. 95개 논제의 한계 앞서 살펴본 대로 루터의 95개 논제는 중세 로마 가톨릭교회의 부패와 이행득의의 가르침에 대한 전면적인 종교개혁의 선전포고가 아닌 로마 가톨릭 사제의 한 사람으로서 잘못된 부분에 대한 지적으로 급진적인 개혁이 아닌 토론을 위한 문제 제기에 불과했다. 따라서 95개 논제 전체 내용을 보면, “면벌부의 공덕을 설명하기 위한 토론(Disputation to explain the Virtue of Indulgence)”제목과 같이 로마 가톨릭의 입장을 대변하는 것으로서 논제의 상당 부분이 16세기 종교개혁의 중심에서 멀리 떨어져 있는 한계를 보여 주고 있다. 그것은 95개 조항 면면에 걸쳐 교황제도나 연옥 인정, 면벌부 판매 등 많은 부분에 있어서 로마 가톨릭의 가르침에서 벗어나고 있지 못하는 성서적 복음주의와 일치하지 않은 내용들을 받아들이고 있기 때문이다. 루터는 1545년 그의 전작집(collected works)을 재발행하며 95개 논제를 수록했을 때 서문에 “내가 이 일을 시작했을 때 95개 논제들은 내가 얼마나 약한 존재였고 얼마나 많은 정신적인 방황을 했나를 잘 드러내주고 있다. 그 때 나는 수도사이면서 미친 교황주의자(mad papist)로서 교황의 명령에 순종하지 않고 거절하는 사람은 어떤 사람이든지 살인할 수 있을 정도로 교황의 교리에 깊이 빠져 있었다.”고 기록할 정도로 교황의 충성스러운 시종 중의 한사람이었다. 그러나 그럼에도 불구하고 95개 논제 내용들 속에는 새로운 신학의 싹이 포함되어 있었고, 논제의 형식은 로마 가톨릭교회의 입장(Romish)이었지만 그 정신과 목적은 프로테스탄트(Protestant)였다.

루터가 95개 논제를 붙였던 '비텐베르그 성교회 정문'

3. 1518년 루터의 「면벌부 논제 해설」과 「면벌부와 은총」

루터의 95개 논제는 16세기 로마 가톨릭교회에 대해서 개혁의 전면에 선 개혁자로서 루터를 말하기에는 불충한 점이 보인다. 따라서 95개 논제를 발표하기 전후 그가 저술한 책들과 논문을 통해, 특히 비텐베르크 성교회 정문에 게시한 95개 논제에 대한 비판에 대해서 소책자로 저술한 「면벌부 논제 해설((Resolutions)」을 비추어 그의 개혁사상을 살펴보아야 한다. 루터는 면벌부에 대한 자신의 생각을 명백히 전달하기 위해 1518년 초에 두 가지를 저술했다. 「면벌부 논제 해설」은 2월에 라틴어로 작성하여 브란덴부르크 감독에게 필사본으로 보냈고, 다음 달 3월에는 「면벌부와 은총」설교를 썼다. 루터는 「면벌부와 은총」에서 면벌부에 대한 비판을 핵심적인 20가지로 요약하여 일반 대중들이 쉽게 이해하도록 하였다. 이 소책자는 발행한 한 해만 하여도 무려 16번이나 인쇄될 정도로 수요가 급증해 비텐베르크에서 아우구스부르크 등 여러 도시로 책 상인들을 통하여 판매되었다. 따라서 비텐베르크는 이제 루터의 글을 통해서 대중들이 가장 많이 즐겨 찾는 서적 발간의 근원지가 되었고, 동시에 대학 정원도 급증했다. 「면벌부 논제 해설」 원고 탈고는 2월에 했으나 8월이 되어서야 출판되었다. 루터는 이 소책자에서 95개 논제에 대한 생각들을 더 세밀하고 날카롭게 설명하였다. 루터의 참회 이해에 대한 신약 성경적 근거가 분명히 제시되고 있을 뿐만 아니라 믿음으로 의롭게 되는 종교개혁의 3대 원리 중의 하나인 솔라 피데의 논거도 확실히 드러나고 있다. 뿐만 아니라 교황의 권한에 대한 비판적 지적이 언급될 뿐만 아니라 교황이 면벌부를 판매함으로서 확정된 신조에 대한 적용이 아닌 새로운 신조를 만드는 잘못을 범하고 있음을 비판하고 있다. 닫는 말 1517년 10월 31일 루터가 비텐베르크 성교회 정문에 95개 논제를 붙인 사건은 다음과 같이 몇 가지로 정리해 볼 수 있다. 첫째, 루터의 95개 논제는 성경을 통해 얻게 된 ‘오직 믿음(sola fides-faith alone)’이라는 구원의 이해에서 비로소 시작되었다. 신앙에 의한 칭의를 성경으로부터 새롭게 이해한 귀결로서 갖게 된 ‘오직 믿음’(sola fides-faith alone)이라는 이신득의의 복음의 재발견은 면벌부에 대한 문제제기를 일으키고, 오직 은총(sola gratia-grace alone)’과 ‘오직 성경(sola Scriptura-scripture alone)’이라는 종교개혁의 3대 근본원리를 제공하였다. 둘째, 루터의 95개 논제는 중세 교황권에 대한 전면적인 개혁이라기보다는 면벌부 남용에 대한 일종의 항의성의 토론 목적으로 게시된 것으로서 1517년 이후 16세기 종교개혁운동을 일으킨 단초(端初)를 제공하였다. 1517년 비텐베르크 성교회에 게시한 루터의 95개 논제는 교황의 권위를 여전히 인정하고 있을 뿐만 아니라 연옥설까지도 받아들이고 있지만 면벌부는 복음이 아닌 다른 것으로 구원에 대한 거짓 확신을 조장하고, 그리스도의 십자가 대속을 파괴하는 잘못된 것으로 보았다. 1517년 루터의 95개 논제 게시 이후 일련의 종교개혁 과정은 성서적인 복음주의적 한계에도 불구하고 95개 논제가 교황권에 대한 전면 부정을 일으키는 개혁의 도화선의 역할을 하였다. 셋째, 루터의 95개 논제는 면벌부를 보증하는 교황의 절대 권한에 대한 신학적 근거 즉 연옥설과 13세기에 등장한 ‘교회의 보화’라는 교리에 대하여 비판적 이의를 제기하며 성경만의 권위를 인정하고 있다. 끝으로, 1517년 95개 논제 게시가 종교개혁의 시작을 알리는 미완으로서의 시그널로 이해되는 것은 이후에 루터의 개혁에 대한 과정과 내용을 좀 더 면밀히 살펴 볼 필요가 있음을 우리들에게 요구한다. 종교개혁자로서 루터의 진면목은 이후에 논쟁들과 이에 따른 저서 출간 그리고 무엇보다도 1521년 보름스 국회에서의 진술에 분명히 나타나기 때문이다. 그러나 역사적으로 보면 1517년은 종교개혁의 처음 출발점 일 뿐 이후에 더 확산, 공고해지고, 도처에 개혁의 변화가 일어나 복음주의 원래 형태를 복원한 개신교가 세워졌다. 한국교회도 종교개혁 508주년의 2025년을 맞이하며 연례적 기념행사로만 끝나지 말고 종교개혁을 새롭게 이해함으로서 지금까지 세속주의와 교권주의에 빠져 중세 교황청보다 더 오만하기까지 한 부끄럽고 추한 자신의 모습을 되돌아보며 끝없는 자기 갱신과 개혁을 이뤄냄으로 교회가 하나님의 말씀으로 진정으로 거듭나는 복음적 실천이 뒤따라야 할 것이다. (지면상 각주 생략) 사진 정상운 목사( 한국기독교한림원 원장, 성결대 명예총장) |